COLUMNAS

Death techs: una mirada antropológica #5

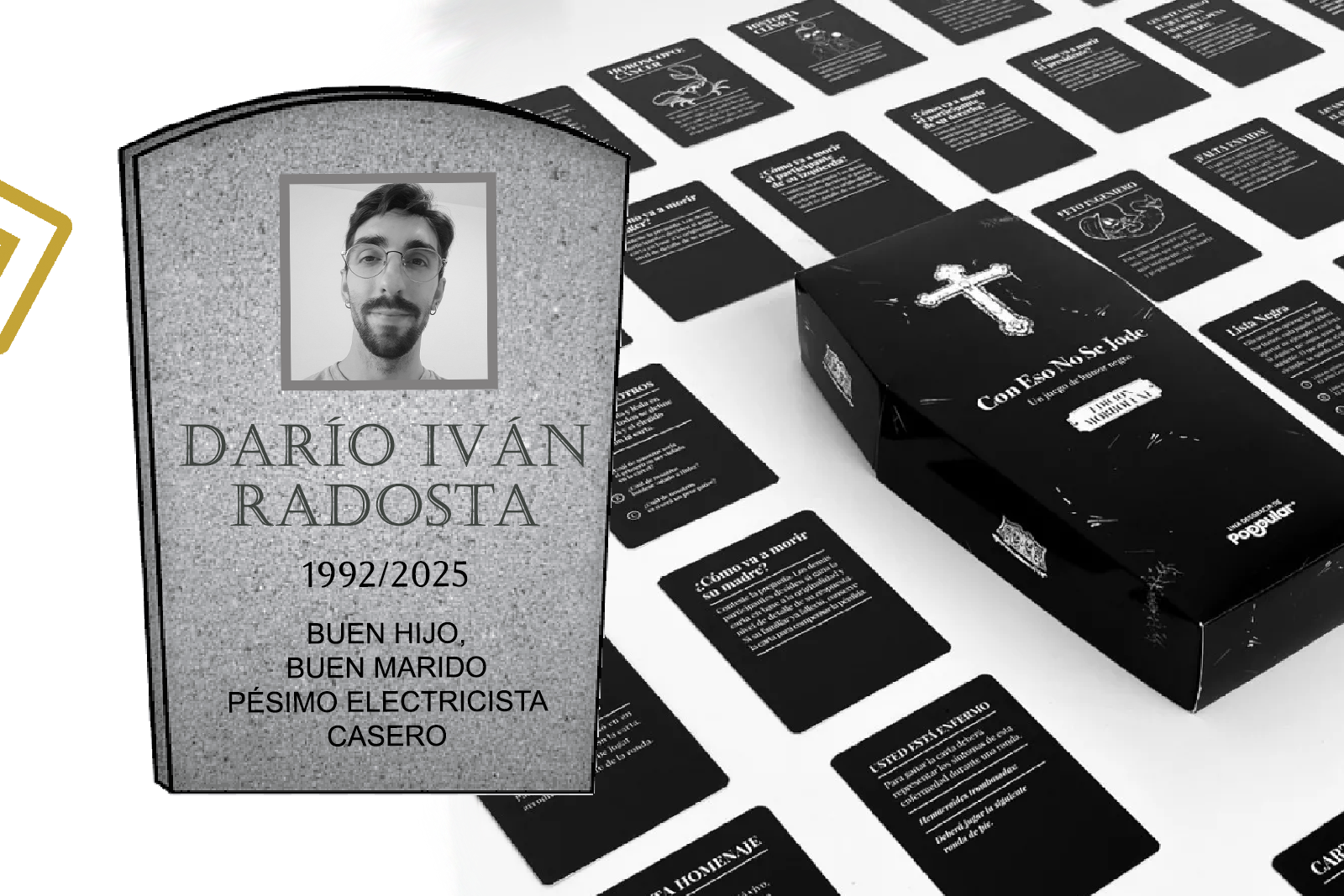

Con esto sí se jode

Es sabido que los seres humanos (al menos quienes formamos parte de culturas consideradas modernas y occidentales) solemos aproximarnos a la muerte con una cierta solemnidad que casi roza la evitación respetuosa. El morir se nos presenta como una temática que no debería formar parte de los discursos públicos o que, si lo hiciese, debería ser tratado con ese halo de sacralidad con el cual vienen acompañados los asuntos importantes. Sin embargo, esta actitud tiene una contracara: la sátira, la burla y el morbo también son formas comunes a partir de las cuales los grupos humanos han intentado vincularse con su propia finitud. Desde el teatro medieval, pasando por los epitafios satíricos de la época del Renacimiento, lo cierto es que la muerte ha sido cargada, en nuestra tradición cultural, de un amplio espectro de símbolos asociados a jugar con ella de manera burlona.

Hoy en día esto ha tomado otras formas, pero sigue sosteniéndose con fuerza, aun teniendo en cuenta la lejanía cultural respecto de la muerte que tanto nos caracteriza a los occidentales. Con eso no se jode, el juego de cartas que se define a sí mismo como “de humor negro”, es un claro ejemplo de esto. Entre las temáticas que aborda (y que uno por sentido común ya ve venir) se encuentran la muerte de seres queridos, la mortalidad infantil, la necrofilia, varios tipos de cáncer, muertos famosos y famosos muertos, tragedias naturales y atentados… Todo un conjunto de experiencias humanas con las cuales sabemos que “no debemos joder” porque son muy serias pero que a la vez, si ponemos por un momento entre paréntesis esa consagrada solemnidad, nos permiten entregarnos igualmente a la burla satírica sobre el tema.

Más allá del medio que utilicemos para canalizar esta búsqueda de jugar con un tema que se nos presenta culturalmente como problemático, ¿por qué los seres humanos tenemos esa necesidad perpetua de burlarnos de la muerte? Curiosamente, las ciencias sociales han abordado el fenómeno de las relaciones de burla en diversos contextos culturales. Una de las conclusiones a las que se ha llegado tiene que ver con cómo las personas tratamos, a partir de ficciones en ocasiones satíricas, conflictos que representan un problema real para las diversas dimensiones de nuestra realidad social. La aproximación burlesca a aquello que nos aqueja nos permitiría “purgar” parte de las sensaciones negativas asociadas a ese fenómeno. En el caso de la muerte la pertinencia de esta lectura es bastante clara. Morir efectivamente se nos presenta como una situación indeseable, dolorosa y angustiante. Es un hecho que parece atentar contra nuestra biografía personal, y al cual aprendimos a tenerle este solemne respeto y/o miedo. Y a todo esto cumple con una característica que lleva nuestra existencia, en un extremo nihilista, al borde del absurdo: es inevitable. Que los juegos y expresiones burlescas sobre la muerte existan entre los seres humanos desde hace tanto tiempo podría ser un indicador de una necesidad cultural de dotar de un sentido cómico a un hecho que, si lo tuviésemos presente continuamente en nuestros pensamientos con la seriedad que el asunto parece ameritar, podría llevarnos a la paranoia.

Así que si usted es una de esas personas que cree que con la muerte “no se jode”, quizá deba revisitar ese pensamiento. Sea por esta profunda necesidad humana o simplemente por la búsqueda de volver más ameno un momento difícil (ya se ha empezado a investigar el rol terapéutico del humor en cuidados paliativos, por ejemplo), lo cierto es que no hay mejor manera de abordar la muerte que permitirnos sentir todo el amplio abanico de emociones asociados a ella.

DARÍO IVÁN RADOSTA

Doctor en Antropología

Oriundo de General San Martín (provincia de Buenos Aires, Argentina), después de un secundario dedicado a la electrónica, decidió probar suerte en la Antropología, para buscar respuesta a las preguntas que se venía haciendo hacía tiempo. Se dedica a investigar las prácticas de cuidado en final de vida dentro del movimiento hospice en Argentina. En 2022 presentó su tesis doctoral, en la cual continuó intentando entender la forma en la que los seres humanos nos vinculamos con el morir.

Participa de varios proyectos de investigación dedicados a promover la (re)inclusión de la muerte dentro del cotidiano de la vida social. Además, es docente en la Universidad Nacional de San Martín y en la Universidad Favaloro. En su tiempo libre intenta jugar al hockey y de a ratos se dedica a su pasión no académica: tocar el piano.

Su proyecto de difusión: Hablemos de morir

Compartí este contenido en redes: