> ACTUALIDAD

Yo veto, tú vetas, él veta, nosotros… hartos de ser vetados

Por Susana Ciruzzi

Memphis, Estados Unidos, septiembre de 2025

Soy una persona con discapacidad. Desde que nací sufro una enfermedad neurodegenerativa que limita mi motricidad. Tengo una familia continente, amigos presentes, mi propia casa y trabajo, seguro médico. Soy una privilegiada en un contexto social y cultural que otorga privilegios selectivos.

Según el Diccionario de la Real Academia Española, el privilegio es una exención de una obligación o ventaja exclusiva o especial que goza alguien por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia. En mi caso, la lotería natural, genial expresión acuñada por John Rawls para referirse simplemente al azar en nuestras vidas, ha sido generosa demás.

Hay otros privilegiados producto del sistema político/social y del capricho del mandamás de turno.

Supuestamente, en una sociedad republicana y democrática, los privilegios deberían ser pocos, y los privilegiados excepcionales, ya que la igualdad jurídica, y la equidad que es su vara correctora (Aristóteles dixit) imponen una comunidad de derechos y obligaciones/responsabilidades.

Los derechos, a diferencia de los privilegios, no son (ni deben ser) excepcionales. Son la savia del sistema. Son un imperativo ético y una necesidad jurídica.

Los derechos son las libertades y prerrogativas inherentes a la persona, por el hecho de ser humano, que el Estado reconoce, ampara y fomenta. Solo pueden ser restringidos en la medida de su interacción con otros derechos y con la sola finalidad de permitir el goce universal de esos derechos por cada uno de los miembros de la comunidad.

«Los derechos, a diferencia de los privilegios, no son (ni deben ser) excepcionales.

Son la savia del sistema. Son un imperativo ético y una necesidad jurídica.»

Susana es abogada y especialista en Derecho Penal (UBA). Magister en Bioética (FLACSO). Doctora en Derecho Penal (UBA). Posdoctora en Derecho Penal y Bioética (UBA). Certificada en Bioética (Yale, EE. UU.). Certificada en Bioética Pediátrica (Children’s Mercy, Kansas, EE. UU.). Especialista en Cuidados Paliativos (Stanford, EE. UU.). Consultora e intérprete bilingüe en The Bioethics Program (St. Jude Children’s Research, Memphis, EE. UU.).

Las obligaciones son la otra cara de la monedad llamada “libertad”. Al ser seres gregarios necesitamos garantizar que todos, sin excepción, gocen de los mismos derechos, ya que estos no son simplemente nominativos, sino que son operativos, es decir, tienen plena vigencia aun cuando no hayan sido regulados por ley. Este principio constitucional básico, impone la obligación de proteger, de respetar y de crear y/o fomentar las condiciones para su ejercicio.

Las personas en situación de vulnerabilidad requieren un plus de intervención estatal para asegurar el equitativo acceso al ejercicio de los derechos individuales. Son aquellos que se encuentran en mayor riesgo de sufrir daño (físico, psicológico, espiritual, moral) al encontrarse en un estado de indefensión, por circunstancias personales, sociales, familiares, económicas, políticas, que les impide ejercer sus derechos de manera plena. Al no contar con los recursos, la capacidad o el apoyo para protegerse, resistir o recuperarse de un impacto adverso, el Estado (todos nosotros) debe sostenerlos, acompañarlos y garantizar el acceso y el ejercicio de sus derechos. A mayores capas de vulnerabilidad (imaginemos un niño o joven con discapacidad, pobre, analfabeto y perteneciente a una minoría) mayor será la vulnerabilidad, y mayor el deber de intervención y presencia estatal. Nos estamos refiriendo simple y llanamente a la tercera obligación recientemente mencionada “crear y/o fomentar las condiciones para el ejercicio individual de cada uno de los derechos constitucionales”.

Personas vulnerables son, por ejemplo, los niños, los ancianos, las personas con discapacidad. Por ello el Estado tiene la obligación de implementar políticas publicas que fomenten y amparen el ejercicio de sus derechos.

Desde ya pido perdón por lo autorreferencial del relato. No pretendo ser ejemplo de nada sino introducir la Ética en mi análisis. Ética Clínica y Ética en la Función Pública, que no son sinónimos, sino imprescindibles socias en el abordaje que pretendo.

No tengo certificado de discapacidad. Nunca lo tuve. Es cierto que, como persona con discapacidad, es mi derecho. Algo muy simple pero que, resulta complejo para algunas mentes obtusas, ocurre con los derechos. Si bien emanan obligaciones para terceros (el Estado, cada persona que interactúa con otras) no son obligatorios para el propio titular. Es decir, que ninguna alarma social, ni desventaja, ni conflicto produce absolutamente a nadie (con excepción de mi propia persona) que yo decida no ejercer un derecho, porque la esencia de los derechos es su disponibilidad. En mi caso particular, y desde el análisis de la Ética Clínica, el principio de justicia distributiva (corresponsabilidad social) me (auto)impone la obligación de ser cuidadosa con los recursos disponibles que, sabemos de memoria, sin repetir y sin soplar, son escasos, frente a las demandas individuales que son (nuevamente sin repetir y sin soplar) ilimitadas. En ninguna sociedad (ni siquiera en las más justas) existen recursos para todos ni para todo. Siendo una persona autónoma (en el sentido ético), autoválida (en el sentido médico), con recursos sociales, personales, familiares y económicos (en el sentido de determinantes sociales) no sería éticamente justo que yo dispusiera de recursos limitados mientras personas en mi misma situación de discapacidad pero sin mis “ventajas personales”, no pudieran acceder a esos recursos si no fuera por la presencia activa y efectiva del Estado.

El gran desafío desde la ética clínica y desde la gestión de las políticas públicas, es encontrar un método justo, adecuado, equitativo que permita asignar los escasos recursos y las cargas que ello genera de la manera más racional y razonable posible.

«El gran desafío (…) es encontrar un método justo, adecuado, equitativo que permita asignar los escasos recursos y las cargas que ello genera de la manera más racional y razonable posible.»

Susana está llevando adelante en Cultura Paliativa el Ciclo «8 lecciones sobre Bioética» en el que cada mes explora el impacto de la Bioética en los múltiples desafíos en la atención en salud y cómo mejorar el abordaje de pacientes desde el punto de vista de una bioeticista experta.

Lo maravilloso del planteo que les comparto es que resulta evidente que la legalidad no es sinónimo de eticidad. Este razonamiento me permite introducirme en algo más profundo y menos evidente. El veto es una facultad legal y constitucional con la que cuenta el Presidente de la Nación. Nada que cuestionar ahí, más allá de cierto resabio monárquico de esa institución. Nuestro sistema constitucional (checks & balances: controles y contrapesos) establece un juego armónico de limites mutuos entre dos poderes del Estado (Poder Ejecutivo y Poder Legislativo) de manera de que quien preside no haga lo que le venga en gana ni quien crea las leyes, se extralimite restringiendo derechos hasta el punto de su extinción. Frente a ambos poderes, aparece un arbitro esencial, que es el Poder Judicial, reservorio constitucional de nuestros derechos, a quien los ciudadanos podemos acudir para nuestra protección frente a cualquier injerencia arbitraria de parte del Poder Ejecutivo y/o del Poder Legislativo. El Poder Judicial también está sometido a este sistema de controles y contrapesos: a través de la designación de los jueces, o su remoción por juicio político, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo concurren en su control.

Cuando el Congreso Nacional vota una ley como la que establece la Emergencia en Discapacidad, emite un mensaje potente a toda la sociedad: existe un conjunto de personas en estado de vulnerabilidad, que están viendo sus derechos arbitrariamente restringidos y que requieren de un marco que promueva la presencia del Estado para garantizar el acceso a las prestaciones que, por derecho, les corresponde.

Cuando el Poder Ejecutivo decidió vetar esa ley, ejerció una facultad legal pero violatoria de la Ética Republicana. La Ética en la Función Pública impone un mínimo alto de eticidad a los funcionarios y empleados públicos, promoviendo la observancia de valores, principios y deberes que garantizan el profesionalismo y la eficacia en la función pública.

Es cierto que el sistema de pensiones por invalidez es un desquicio (más de un millón de pensiones adjudicadas en los últimos años, en un país que no ha sufrido ni guerras ni catástrofes naturales, ni enfermedades devastadoras). Ello conculca la equidad y fomenta el uso abusivo de los derechos. Empero, es un principio constitucional básico (artículo 19) que los derechos solo deben restringirse en la medida necesaria para garantizar la convivencia social y que la respuesta al descalabro de un sistema no puede ser abordada a través de la restricción y confrontación de derechos, sino de la imposición de responsabilidades a los autores de ese desquicio.

Desde la Bioética hablamos de la Ética del Cuidado, que amplia el horizonte principalista, incorporando la importancia de las relaciones afectivas y las emociones en la interacción asistencial. Desde los Cuidados Paliativos, incorporamos el concepto de ciudades compasivas que son comunidades que reconocen que todos los ciclos naturales de la vida, incluyendo la salud y la enfermedad, la alegría y el sufrimiento, el principio y el final y el amor y la pérdida, ocurren todos los días dentro de sus instituciones y actividades habituales (Instituto Pallium). Ambos conceptos nos invitan a repensar y revalorar la actividad política. La República, como res publica , la cosa pública, cuya etimología latina indica que el poder no solo reside en el pueblo, sino que la obligación de los funcionarios es ocuparse del interés general o bien común. No somos islas, somos individuos que estamos en permanente interacción. La solidaridad, la compasión y la empatía no son simples herramientas asistenciales. Son imperativos éticos de la vida en comunidad.

Vetar la Ley de Emergencia en Discapacidad para abordar la corrupción del sistema, es tan razonable como amputar el pie para sacar una uña encarnada.

El plexo jurídico nacional e internacional permiten promover el amparo de los derechos al mismo tiempo que sanear el sistema y encausar el gasto estatal.

Existe una responsabilidad comunitaria (ética) y una responsabilidad política (legal) en proteger a los seres más vulnerables, garantizando el respeto, la plena vigencia y la efectividad de sus derechos.

Unos cuantos vivillos no deberían tener el poder de poner en jaque un sistema de garantía de derechos. Y nuestras autoridades políticas deberían tener la idoneidad de evitar jugar al TEG político y aprender que el camino no es la vulneración de los derechos sino la aplicación de las normas vigentes. La sensatez y la razonabilidad, tristemente, no parecen ser un patrimonio de dominio público.

Caso contrario, el veto como facultad presidencial daría paso al veto como discriminación: vetar la Ley de Emergencia en Discapacidad es vetar a las personas con discapacidad. Es prohibir o impedir su participación social a través de la invisibilizacion de sus necesidades y de la restricción arbitraria de sus derechos. El equilibrio fiscal, el combate a la corrupción son objetivos muy nobles, pero que no pueden sustentarse en la vulneración de los vulnerables.

“Ningún hombre es una isla,

entero en sí mismo.

Cada uno es un pedazo del continente.

Una parte del todo.

Si un terrón es arrastrado por el mar,

Europa es menos.

Tanto como si fuera un promontorio.

Tanto como si fuera una mansión propia,

O de un amigo.

La muerte de cada hombre me disminuye,

Pues estoy involucrado en la humanidad.

Por lo tanto, no preguntes

Por quién doblan las campanas,

Doblan por ti.”

John Donne, Por quien doblan las campanas.

* * *

SUSANA CIRUZZI

Abogada y especialista en Bioética.

Vive y trabaja en Memphis, Estados Unidos, en el St. Jude Children’s Research Hospital.

+Cultura Paliativa

«El acompañamiento espiritual no es más que recordarle al otro su propia naturaleza»

Durante su última visita a Argentina conversamos largo y tendido con el catalán Enric Benito, médico, paliativista, divulgador, abuelo. Referente en el campo de los Cuidados Paliativos y la Espiritualidad.

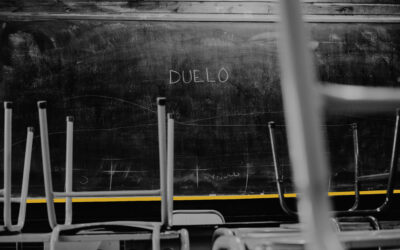

Duelo y muerte en la escuela

A pocos días de una nueva edición del Curso «Duelo y muerte en la escuela», nuestro Director, Ale Nespral, se pregunta si la muerte y el duelo son temas de los cuales tenemos cosas para aprender.

Visibilizar lo invisible

Mariana González es pediatra paliativista, referente del equipo de cuidados paliativos perinatales de la Maternidad Sardá, en la ciudad de Buenos Aires y será la próxima host docente del Curso «Huellas Invisibles – Cuidados Paliativos Perinatales».